顾婉莹,女,汉族,中共党员,第五届黑龙江省青年志愿者助力兴边富民计划大学生支教团、哈尔滨师范大学第九届研究生支教团鸡东分团成员,现服务于鸡东县第三中学。曾获黑龙江省“优秀毕业生”、哈尔滨师范大学“三好学生”“优秀团干部”“优秀班干部”“优秀青年志愿者”等荣誉。

有人问起支教的意义,她总是指着作业本上孩子们画的笑脸。“你看”她笑着说,“这就是支教最美的样子,我们在彼此的生命里都种下了太阳。”

深耕课堂改革,精研教法启新智

某天连上三节课,课上数次嗓子干哑,没收了一张扑克牌,一管强力胶水,从学生手中拿走了晃阳光玩的半截光盘。

口干舌燥之际,讲台上突然出现一块润喉糖,是从后面传来的,不知道经了几个人的手。她将糖攥在手心,抬眼看到几双亮晶晶的眼睛。

这一刻,一周来所有的疲惫和紧张烟消云散。

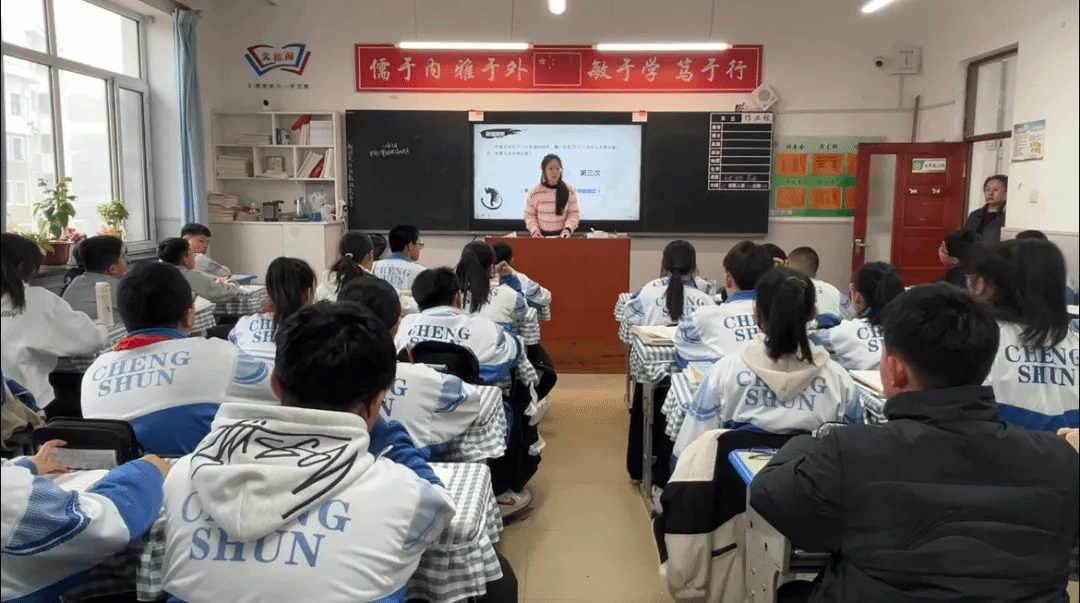

2024年8月,她从红松故乡“林都”来到了麒麟山下“墨都”。在支教工作的主阵地——三尺讲台上,顾婉莹始终秉持铸魂育人、启智润心的教育情怀,在支教实践中融合理论授课与实践育人,既当知识传授的经师,更做人生成长的导师,用教育之光点亮乡村孩子的梦想,让青春在教书育人的岗位上绽放绚丽之花。为提升基础教学与素质教育能力、提高教育教学工作水平,她系统参与北师大教师发展研修、青年教师教学技能大赛等进阶培训;她在家长开放日展示的《再塑生命的人》,以诗意解读唤醒学生对生命力量的感知;在县级教师素质竞赛中,她以《秋天的怀念》说课案例,深度诠释“文本细读-情感共鸣-生命对话”的教学哲学。在这所教师人均年龄四十岁以上的学校,她第一次踏上讲台说出那句“上课”,迎面对上40多个亮晶晶的眼睛,流畅地讲完一堂朱自清的《春》,眼前的景象与她幼时看语文老师写下“春”字一幕重重交叠,这篇于她有着某种特殊意义的课文,终于在课堂上给学生们呈现。

真正站在讲台上,她才明白史铁生的那句:“十几岁的时候无意间打出的那发子弹十年后击中了二十几岁的我”。而今她走上讲台,重读书本中的语段,将二十余年的生命体验融入课堂,此刻教育完成了闭环。她带领孩子们研读诗意生活中的字字句句,面对喜欢的季节时有话可说、有词可作,让这份中国式浪漫愈发深刻地浸润在学生的心中。

创新育人载体,润物无声铸魂忙从知识传授到价值引领,顾婉莹将语文课堂打造为思政教育主阵地。讲授《邓稼先》时,她将“两弹元勋”的人生置于新中国筚路蓝缕的奋斗史中,引导学生从“我不能走”的朴实语言中感悟科技报国的赤子丹心;在《说和做》的思辨中,她让“做了再说”的实干精神与“说了就做”的担当意识在10后心中生根发芽;在《黄河颂》的学习中,情感激昂的琅琅书声让“惊涛澎湃,掀起万丈狂澜”的文字瞬间具象化。融合式教学让她的课堂既有历史纵深感,又具现实贴近性,让学生们在语言文字的浸润中,悄然完成红色基因的代际传递。

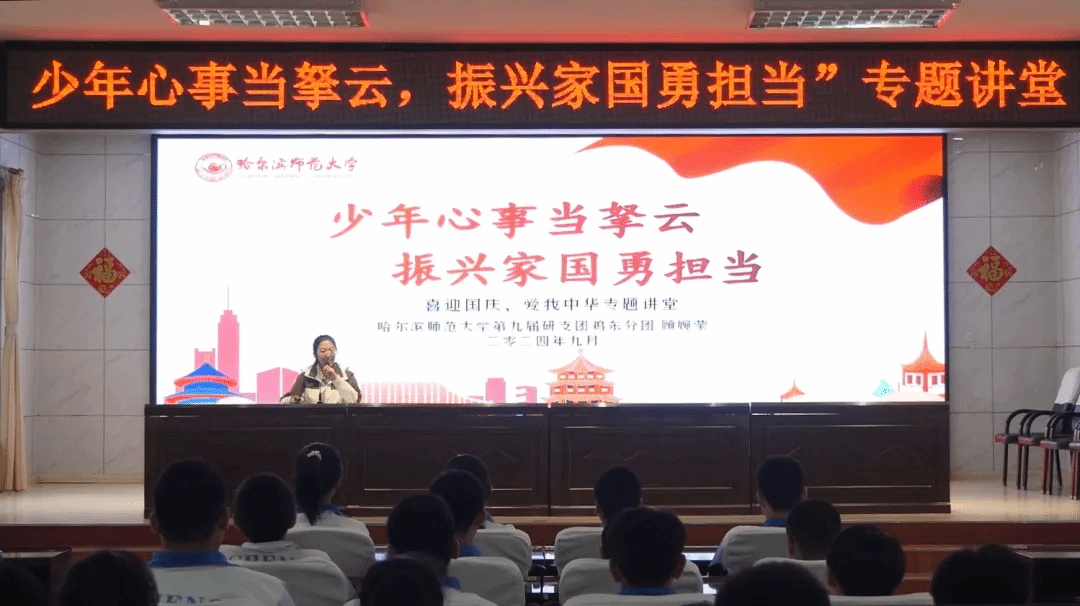

“时雨及芒种,四野皆插秧。”顾婉莹带领三中支教团成员开展四期宣讲。她以全国道德模范刘羲檬的成长故事为引,以《少年心事当拏云 振兴家国勇担当》为题作宣讲,通过“让青年人讲给青年人听”,实现“让青年影响青年”,激发300余名学子立下"请党放心"的青春誓言。

在课上,孩子们将她所讲一笔一笔记下,笔声沙沙,盛满努力和希望。她站在教室后面,静静地听、静静地记录着这一份美好时光。这就好似,林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光,侧耳倾听,豁然开朗。

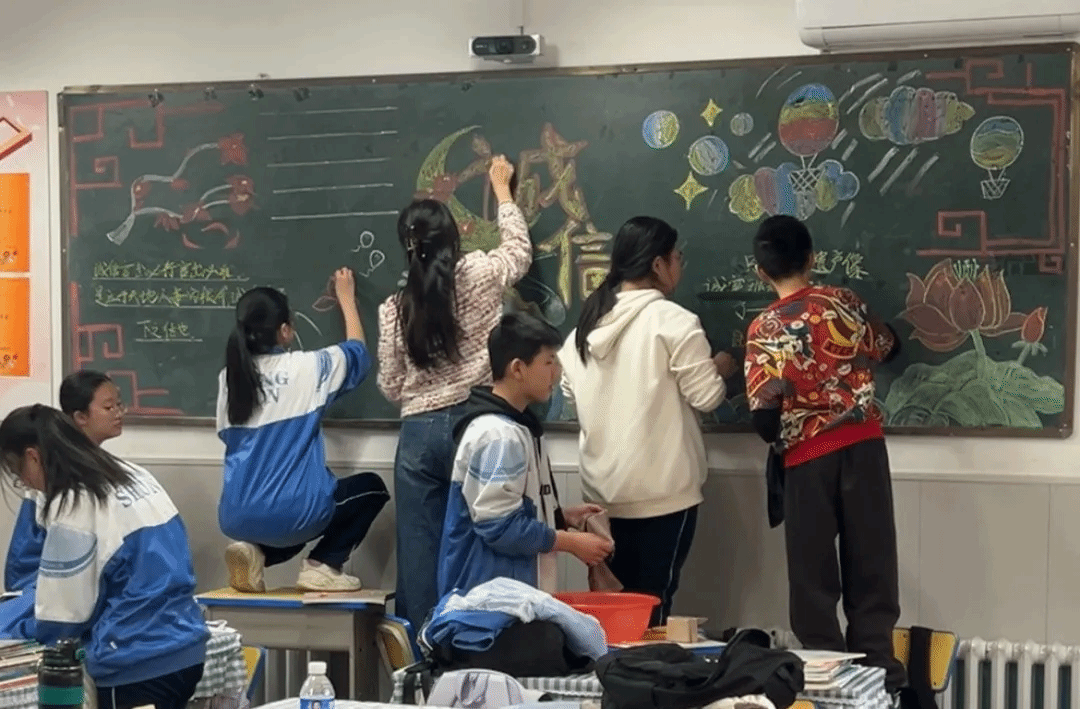

搭建成长平台,以美培元塑真章践行美育育人理念,她将艺术火种播撒在乡土课堂。在“爱粮节粮”实践活动中,顾婉莹带领三中支教团成员和学生在稻浪间诵读自创的《丰收礼赞》,在田垄间共同收割水稻,把课堂搬进田间,在稻田里听了一场别开生面的劳动实践课;为纪念“一二九”运动,她指导排演沉浸式情境剧《如愿》,通过时空对话展现青年担当,当学生们站在舞台上,握紧双拳,大声喊出“资以乐其无涯之生,乘风破浪”时,整个会场仿佛被炽热的青春之火点燃。

在运动会上,她将衣服披在衣着单薄的孩子身上,看着他们说笑玩闹,互相分享零食,在赛场上肆意飞扬,为同伴的成功喝彩,没取得好名次时的释怀一笑。孩子们没多久就用零食将她的包塞满,他们眼睛亮晶晶得发着光,脸庞上洋溢着纯真的笑容。而她就像一个青春的守望者,站在阳光泼洒的地方,认真地回应着一句句热情饱满的“老师好”,模仿着她曾经老师的口吻,一点一点述说着自己来时的路。

践行志愿精神,赤子情怀映丹心

“我捧出真心,虽不期许反馈,却收获了远超想象的幸福回响。他们让我更加坚定了来到这里的初心,期盼着在这座似乎青春会永远驻足的小城,深切地扎根,热切地成长。”

在志愿服务方面,顾婉莹以行动诠释“教育扶贫”的深层内涵。从“法院开放日”的法治讲座到“康养中心”的温情陪伴,从“非遗烙画”的文化传承到“金秋助学”的希望传递,她从校园里走到社会上,将知识的火种播撒进更广阔的土地。

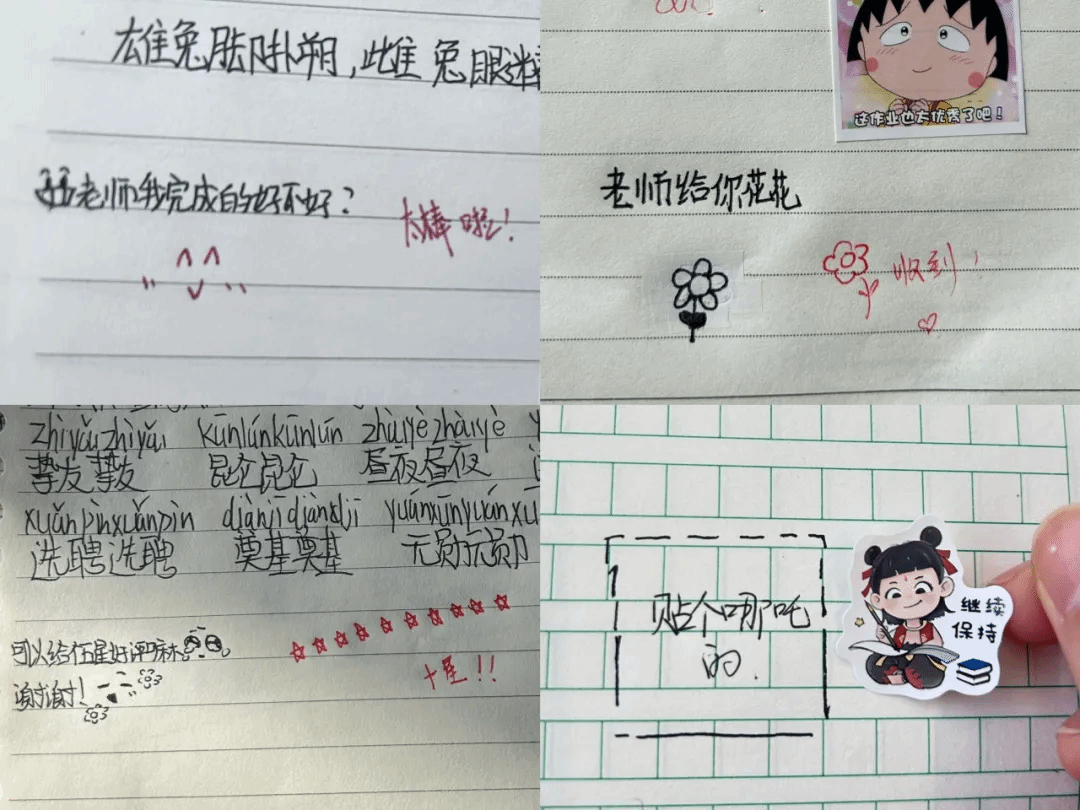

她学着记忆中老师的样子,走下讲台,去夸奖每一个字迹工整的小孩,轻轻扶起离书本太近的脑瓜,认真回应天马行空的问题,给优秀的作业贴上精心挑选的小贴纸,孩子们也会在作业本上给她留言。他们其实和小时候的自己并没有分别,都是一群好奇、天真、善良的灵魂,她倾向于陪伴、了解、倾听,用心感受这份独属于他们的纯净,用平等的姿态与他们交流,一起肩并肩地走过一段路程。

“捧着一颗心来,不带半根草去。”是我国教育家陶行知先生的教育名言,这句话从顾婉莹成为哈尔滨师范大学的一名学生开始就印刻在她的心中,直到现在她成为一名支教老师,这句话也一直激励和告诫着她。这是一颗敬畏之心,敬畏自身职业和存在价值,敬畏传承的文化和传授的知识,敬畏专业技能和教学活动,敬畏学生的个性化成长需求和规律。这是一颗育人之心,育他们直面挑战奋力拼搏的朝气,育他们腹有诗书博览古今的才气,育他们正直谦逊胸怀天地的志气,育他们善作善成行稳致远的底气。这是一颗感恩之心,感恩学校的悉心培养,感恩老师前辈的倾情相授,感恩亲密队友的支持帮助,感恩自己和这些学生的遇见。在本科毕业论文致谢中,她写道:“那个曾被电视中支教故事感动落泪的小孩,最终坚定着年少时的支教梦,依旧想用自己微弱的光,照亮他人一程,让烛光洒满经过的每一条路。”而今,当她真正踏上支教的道路,才深切体会到,那烛光不仅是照亮他人的温暖,更是点燃自己内心的火种。