石榴花开,千子如一

台佳,女,汉族,中共党员,哈尔滨师范大学第26届研究生支教团成员,现服务于阿勒泰地区第一高级中学。主要参与服务学校教育教学、基层团建等工作。曾荣获第七届中国青年志愿服务项目大赛银奖、黑龙江省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖、黑龙江省优秀毕业生、黑龙江省三好学生、2024黑龙江省中国国际大学生创新创业大赛银奖等荣誉。

4000多公里——这个距离在22岁前对我来说,是一个从未跨越过的数字。2024年,我作为哈尔滨师范大学第26届研究生支教团的一员,带着我的7位小伙伴搭乘西行的列车,从白山黑水跨越草原戈壁,来到水草丰美、牧声悠扬的阿勒泰。我想,这将是我前半生最勇敢的一件事。

春风初执笔,来画杏坛花

初见金山,这里深蓝明净、一碧万顷。刚来到阿勒泰地区第一高级中学,在新生报到那天,我见到一个个青涩的面庞,他们拥有着雪白或黝黑的皮肤,清澈或深邃的瞳孔,真挚或害羞的笑脸,每个人都拥有属于自己独特的魅力,我被眼前的一切触动着,我想:我的汗水一定要渗透进他们成长的土壤里,为更多的学生打开看祖国、看世界的窗户。

作为书法专业的学生,第一次接触到少数民族的学生以及他们笔下的汉字。我经常下意识地观察学生的书写习惯,我发现学生们大部分存在书写时身子不正、本子打斜这一不恰当的书写习惯,第一节书法课,我以“力透纸背——墨铸青春底色”为题,带领学生走进汉字与书法文化。在课程设置中,帮助学生重新树立对于汉字的感知概念,不仅仅是让学生掌握笔画的结构、章法的排布,规范书写习惯,纠正书写问题,更多的是“以笔为媒”,从汉字的传承发展拓展到中华传统文化的内涵,“篆隶楷行草”不再是冰冷的文字,每一个文字的背后都有它生动的故事和存在的意义,让学生们从“笔、印、墨、痕”中感受到中华优秀传统文化的内涵,增强文化认同。

在服务学校的支持下,我将在大学中参与创意市集的“创新创意”经验发挥到第二课堂中,开展了“行知堂”书法美育社团。在社团课上,我播放了哈师大创意市集的宣传视频,向同学们介绍着我的母校,他们亮亮的眼睛看向我:“老师,大学真的这么精彩”!“老师,我在大学也要参加社团”。我们一起书写春联福字、手绘迎新“福卡”,感知非遗漆扇文化、制作国风瓦当拓片……当初,在本子上歪歪扭扭写下自己名字的他们,现在能够用毛笔完整地写出不同书体的“福”字,这就是文化传承的力量。

山岗育新苗,种玉胜琼瑶

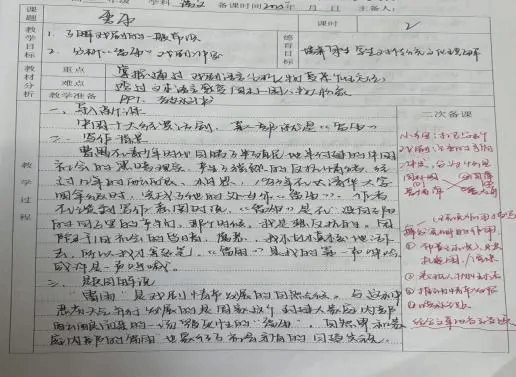

这学期由于学校安排,我的角色由书法老师转变为语文老师,成为大家口中的“小佳老师”,十分荣幸拥有了第一批固定的学生。首次接触高考科目教学,紧张和激动的心情波澜重叠,跨专业教学对我来说是机会,更是挑战。从“上好每一堂课”的“小切口”出发,积极备课、请教前辈、分析学情、总结问题,利用多媒体平台、新闻热点,分享优质学习资源,运用“翻转课堂”授课模式,引导学生自主学习。我不断学习着我求学生涯中每一位老师的模样,有幸受益于良师,才教化成今天的我。也许他们不是最优质的学苗,但我可以在有限的条件下,最大化教育的效果,我认为,每一棵树苗都有它生长的道理,教育不仅是传授知识,更是塑造人格,教育家精神本是如此。

牢记“传道授业解惑”的同时,我将思政融入课堂,通过经典文学作品,传承中华优秀传统文化,在现当代文学教学中培育社会主义核心价值观。同时,我通过“小而美”的“青语”宣讲,陪伴学生走进“课下讲堂”,在宣讲中让学生成为学的“主角”、听的“主体”。通过服务学校开展的“三进两联一交友”“关心关爱结对”活动,我与学生们谈心谈话,注重学生心理健康发展,看到他们在周记中与我分享心事:有学习生活中的愉快也有愁容,有肆意马背疆场的洒脱,也有在巍巍雪山滑行的畅快……他们是自由的,也是可爱的。我感谢他们愿意与我分享,这让我能够真正地走进学生、理解学生。

我总是被他们触动,就像是一场大雪,他们也能从中肆意翻滚、尽情嬉闹,我用相机帮他们定格青春的模样,我也参与了他们的青春。

志合千程远,山海终相会

更值得一提的是,因为有他们,我在第二故乡收获了许多“幸福”。

这是目前哈师大研支团五年内来到阿勒泰人数最多的一次,8个人从列车缓缓开动的那一刻开始,就紧紧相拥在一起。我知道,我们每个人都是一枚的星星,单独拿出来都十分夺目耀眼,力量足够抵挡一面,作为队长,我一定要把集体的力量发挥到最大化。

我们一起手写700余份新生录取通知书,完成授课850余课时,批改学生各类考试试卷6000余份,将平行班成绩带到年级前列……点点滴滴的数字构成我们16836字的半年工作汇编,在这背后,还有我们共同捧起的“纪念日”蛋糕,共同演绎支教小品《你的模样》,共同排练的秧歌舞蹈,共同组织参与的每一次活动,共同度过一年不长的支教岁月。还记得车站临行前,哈师大的老师们深切嘱咐我们:敢想敢干、善作善成。这8个字紧紧地将我们8个人团结在一起,缘起我们的支教初心、母校的支持、家人师友的鼓励,以及支教学校和地区团委提供的宝贵机会,这一切铸就了我与我们的阿勒泰回忆。

我与我们,帧帧瞬间。

还记得刚读大学时,我第一次从学姐的支教纪实中领略到阿勒泰的“雪都”风光,也是在一次向新疆学生捐赠书籍的活动中,写有我姓名的书籍跨越4000多公里到达了北疆之北,连接起我与阿勒泰的“江疆系带”。如今,我已经来到阿勒泰200多天了,在这里,我第一次见到22点依旧明亮的天空,第一次吃“奶疙瘩”,第一次跳“黑走马”,第一次听“冬不拉”,第一次感受浪漫的哈萨克族语言……

阿勒泰与我在夏天相遇,也即将在下一个夏天分别,这里将会有一批又一批的志愿者前程奔赴、践行使命,留下“带不走”的支教故事。

志愿服务是延续的,愿石榴花开,千子如一。