何雅瑄,女,汉族,中共党员,黑龙江省第五届“兴边富民”计划大学生志愿者,哈尔滨师范大学第九届研究生支教团鸡东分团成员,现服务于鸡东县第三中学。大学期间曾获黑龙江省“三好学生”“优秀毕业生”,哈尔滨师范大学“优秀共青团员”等荣誉。

她在鸡西这座边陲小城长大,她生命的脐带曾系在这片黑土地凝成的琥珀里。十八岁前的每个黄昏,她总是想象着夕阳把煤渣染成金粉——那是通往远方的鎏金请柬,是解冻的兴凯湖水向南流去的邀约。二十三岁时,候鸟终于读懂了自己迁徙的密码,那些曾以为奔向自由的脚步,那些被误读为逃离的奔跑,不过是候鸟在寻找归巢的必由之路,此刻她终于在母株的根系里发现了新的春天。

夏·初遇

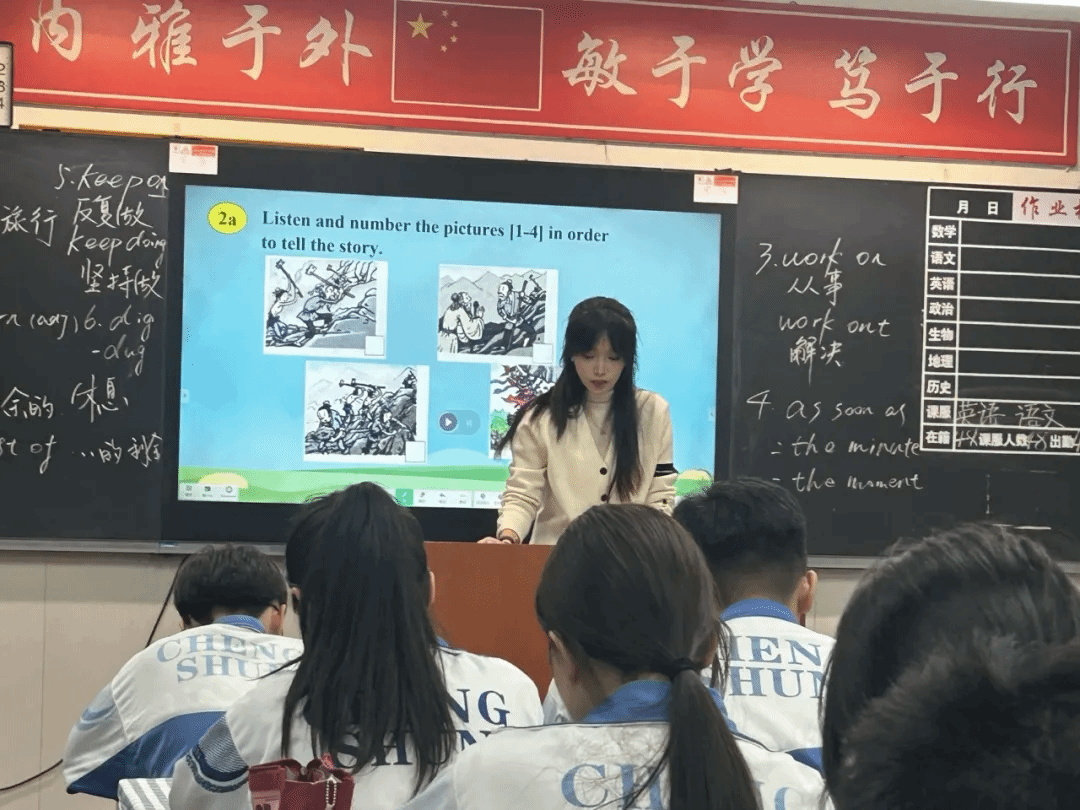

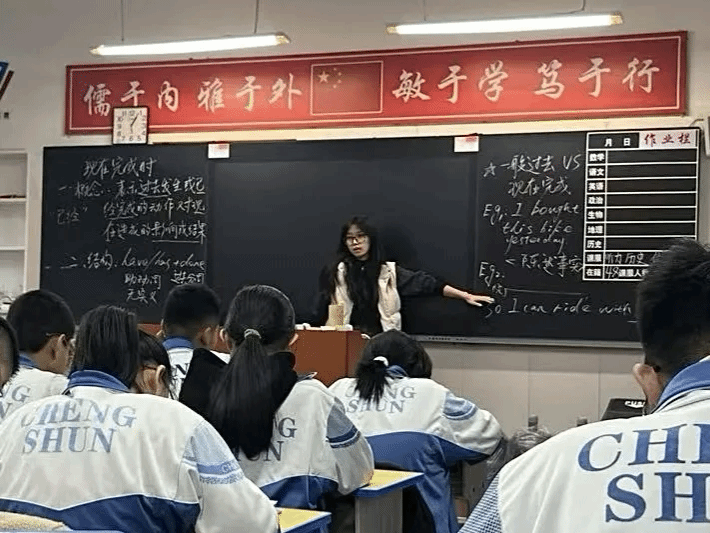

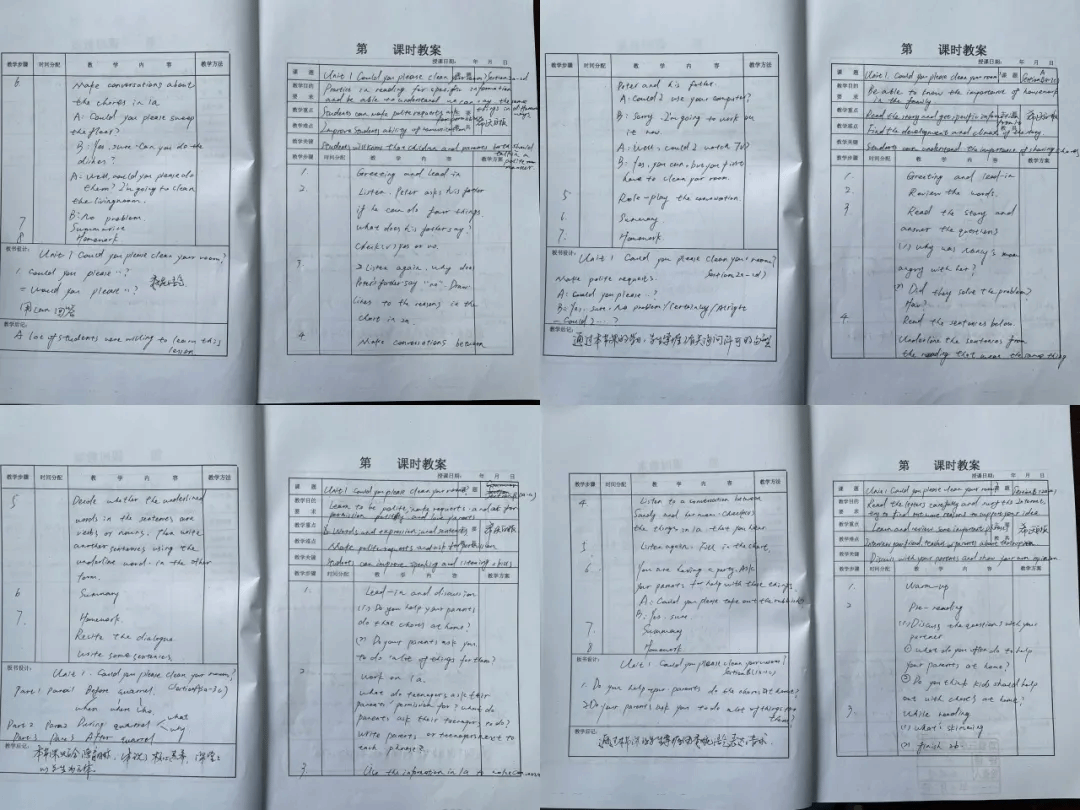

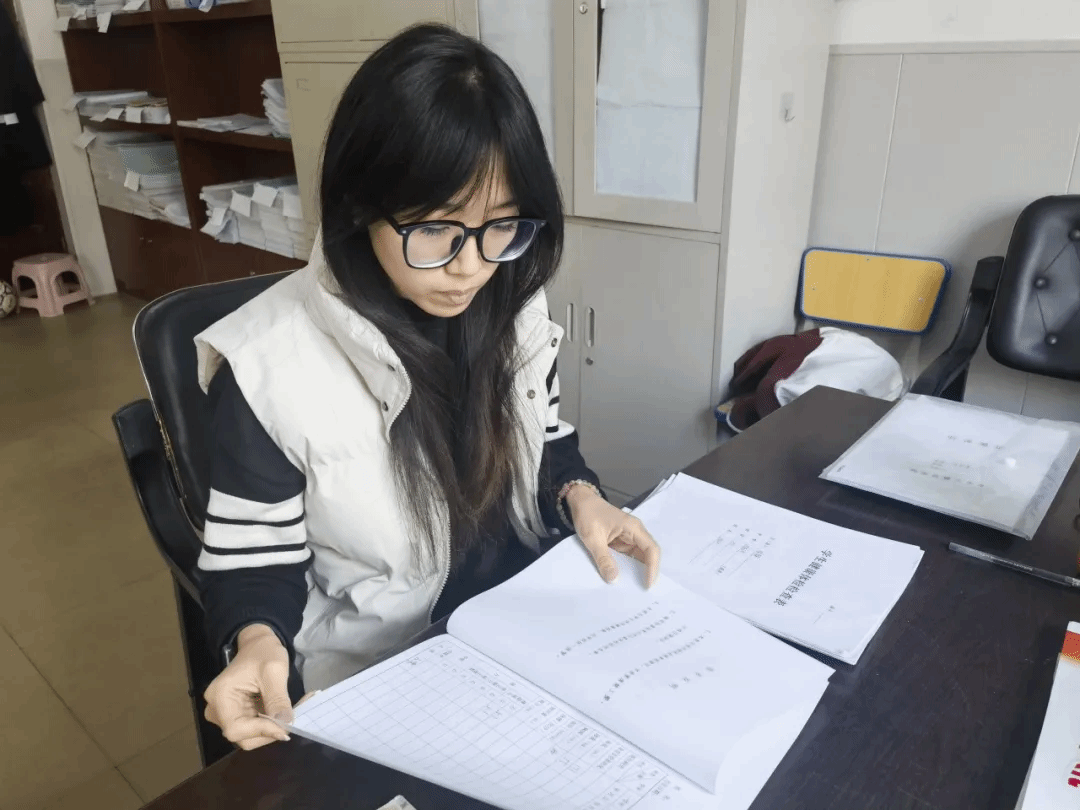

“对于这个年轻的支教老师而言,知识往往是他们最容易留给学生的财富。”初踏边陲热土,践行教育使命。 2024年8月,正逢处暑,她与孩子们在鸡东县这片镌刻着《红灯记》红色基因的热土上相遇相识,一百多双晶亮的眼睛紧紧地追随着她,将她的剪影拓印在双语词典的扉页上,她知道,这些孩子将成为她回馈故乡的第一笔“财富”。在岗期间,她始终牢记为党育人、为国育才的初心使命,全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务,以八年级英语教师的身份扎根教学一线,成为百余名边陲学子成长路上的引路人。面对学生英语基础参差不齐的现状,她以“精准滴灌”理念实施分层教学,半年间累计授课100课时,撰写教学设计及听评课记录50余篇,完成支教教师亮相教学课《An Old Man Tried to Move the Mountain》,积极参与校本研究,参与教师示范课听评课,代表学校参加2025年鸡西市能力素质提升计划初中教师现场竞赛。

此外她创新采用“双语红色剧场”教学模式,将《红灯记》经典片段改编为英文剧本,当英语台词如休伦湖的清风拂过教室,汉语韵白似乌苏里江的晨雾漫上舞台,孩子们的双眸在《红灯记》双语剧场的星火中渐次点亮。他们以稚嫩声线穿梭于时空回廊,指尖触碰着李玉和密电码中的文化密码,完成从语言学习者到文化摆渡人的悄然蜕变。

秋·相知

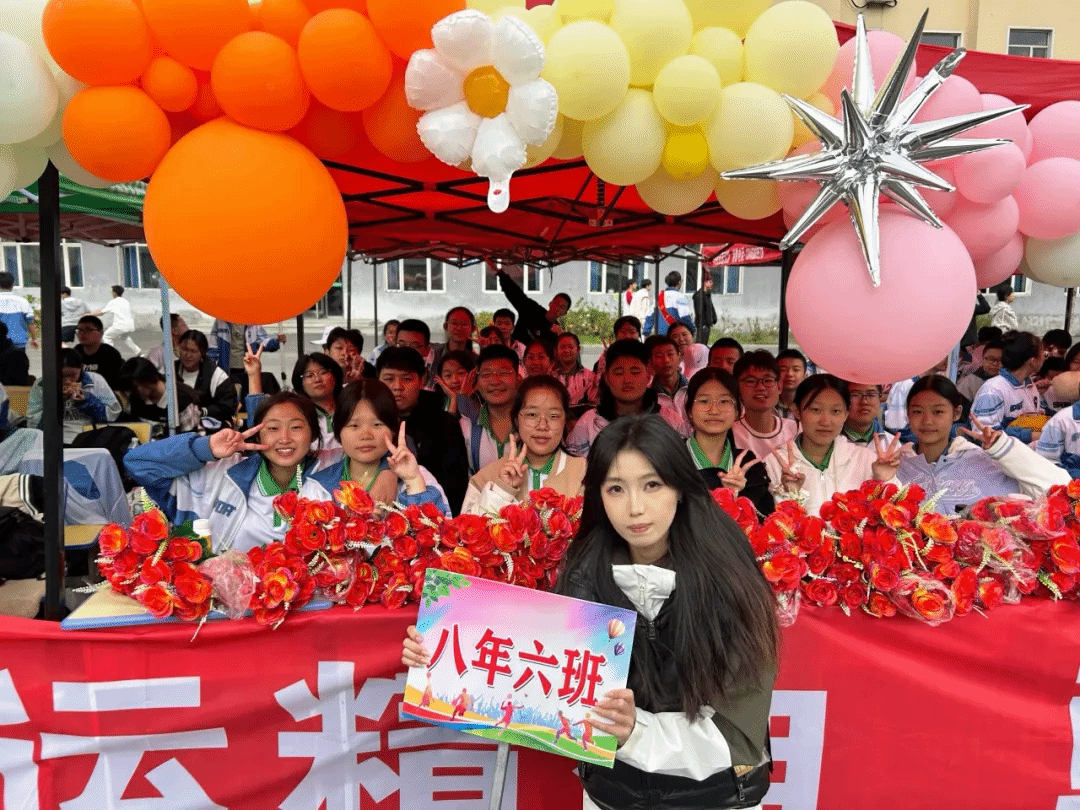

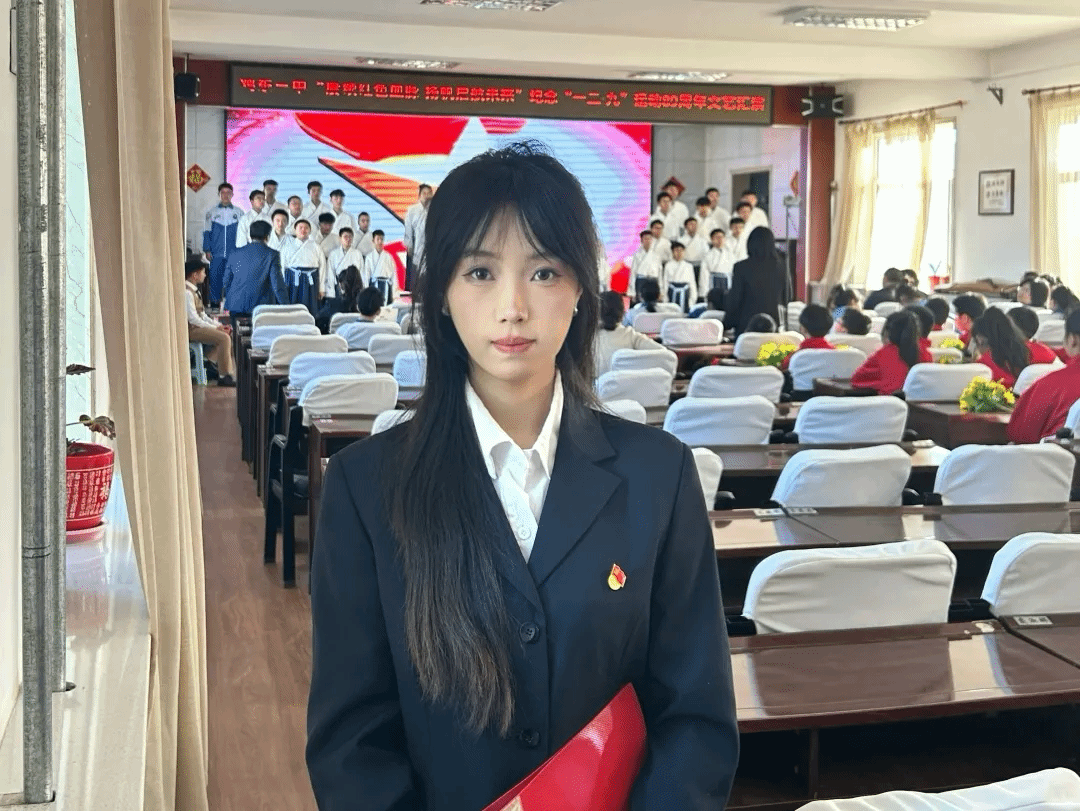

“我从来没有感觉到这么被需要过,在这里,有这么多人都需要你。”五育融合践初心,校园春晖百事耕。她在精研课堂教学之外,更将育人阵地延伸至实践沃土,期间组织参与“一二·九”文艺汇演及红色经典传唱活动,与孩子们在同一个舞台上共同将一二·九精神化作跨越时空的星火,在学校举办的运动会上,一声声呐喊助威凝结成孩子们“青春无悔”的铿锵回响,每一声心跳都在时光长河里叩击出永不褪色的金石之音,这是属于他们的青铜时代,也唤醒那个隐匿在闪耀舞台下十三岁的她的回忆,此时此刻她的心跳与脉搏与孩子们同频。

熹微启智润青禾,心光破晓照征途。她开展“熹微之光 引心向阳”主题团课,构建“认知重构-压力纾解-韧性培养”三维成长坐标,聚焦青少年心理发展需求。对于孩子们而言,这只是一堂简单的“心灵解码课”,而对于她而言,那些曾在日记本上枯萎的呐喊,那些成长路上的委屈与胆怯,此刻竟穿透十余年的晨雾在这里生根发芽。

冬·思悟

“我们要到祖国和人民最需要的地方去。”淬火青春铸党魂,扎根边疆践诺言。在教学工作间隙,她坚持理论学习,夯实信仰根基,认真学习习近平总书记重要讲话精神,多次参加鸡东团县委组织的理论和交流学习活动,与研支团成员共同系统研习党的创新理论成果,努力实现在支教实践中以启智润心、因材施教滴灌学生,以乐教爱生、甘于奉献温暖学生,既要向下扎根,帮助学生在攀登知识高峰中追求卓越;更要向上生长,为更多青年学子点燃成才理想,树立报国之志。

正如《西部志愿者的精神家书》中所写:“愿做一粒胡杨种子,在荒漠中扎根,在风雨中成林,让志愿精神的年轮永远向着太阳生长!”

春·守望

“出走与归来,原是同一条河流的两岸。”“功成不必在我,功成必定有我”。当哈尔滨师范大学上空的星光化作鸡东校园枝桠上的晨霜,这段跨越300公里的支教岁月已成为生命中最厚重的篇章,她将继续尽自己的绵薄之力,编织起城乡教育的纽带,从城市书斋到边陲讲台,从知识传递者到文化摆渡人,这一年既是从“象牙塔尖”到“黑土深处”的扎根之旅,更是作为新时代青年响应国家号召的生动实践,未来将继续以“教育戍边”为使命,让青春之花在祖国最需要的地方永恒绽放。曾经那个发誓要走出去的女孩,终于在24岁的今天意识到,过去那个名为故乡的小城已然渐行渐远,今天的这里仍然可以一眼望到群山、田间、炊烟,但这里还有孩子们的欢声笑语,有她与他们之间深深的羁绊,那些以为割断的根系,原来早已在故乡的黑土地里长成盘虬的脉络,当第一声“老师”融化在沾着麦芽糖的晚风里,她忽然听见命运在群山间悠长的回声——出走与归来,原是同一条河流的两岸。